《성덕》

최대한 스포 없이 쓰기로 한다.

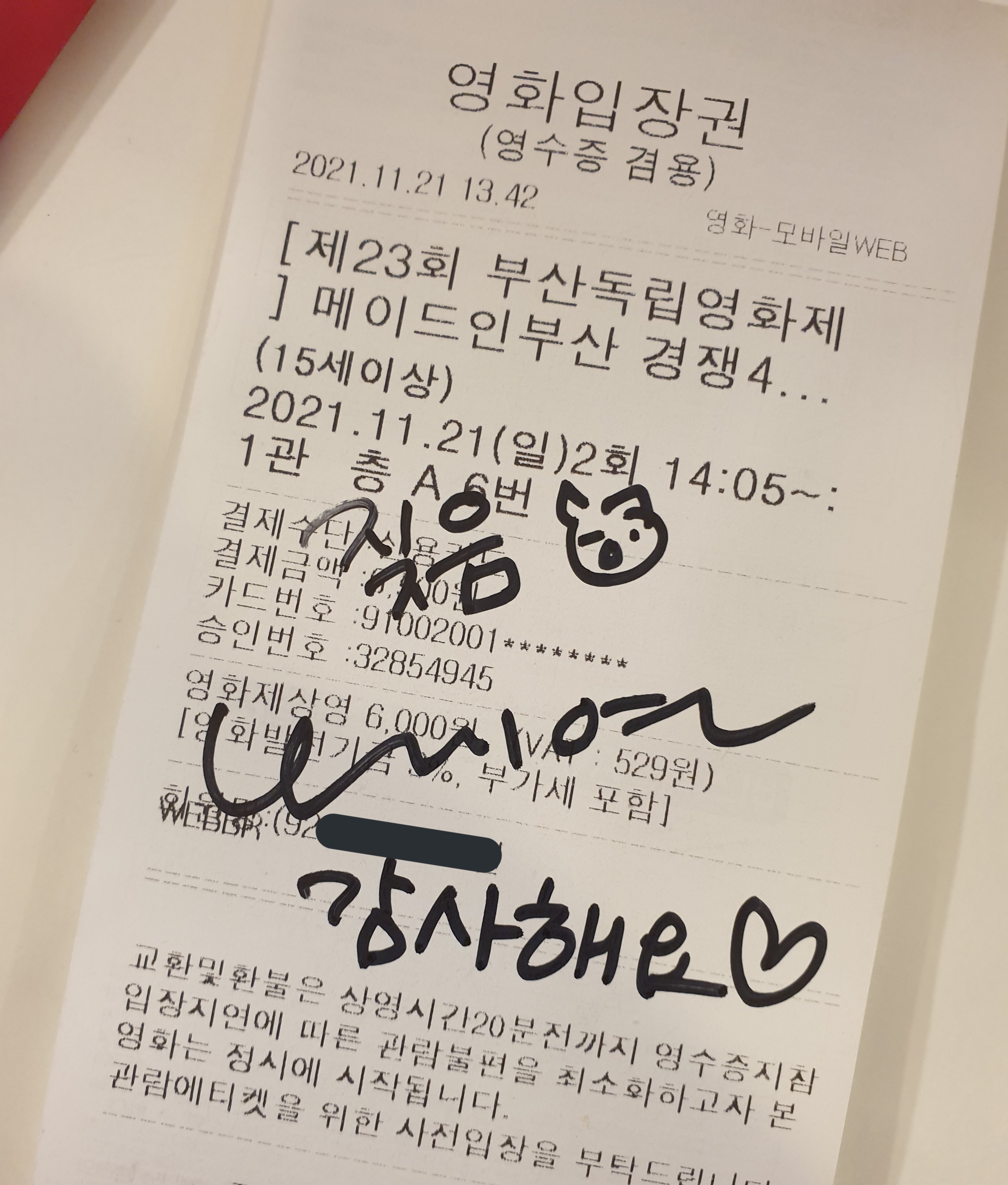

솔직히, 내가 이 영화를 보러 가기로 한 것은 순전히 "웃기다"는 평 때문이었다. 그도 그럴 것이, '깜빵 간 구오빠'를 주제로 인터뷰 다큐를 만들다가 서울역 앞 박사모한테까지 갔다고 하는데. 비록 그 과정이 도무지 상상이 되지 않기는 했지만, 아무튼 이게 어떻게 재미가 없겠어. 실제로도 SNS상에서의 호응이 대단한 작품이었고, 마침 또 친구들과 만나는 날이라 같이 보기로 했다. 과연 화제작은 화제작, 부산독립영화제에서 이렇게 피터지는 티켓팅이 벌어질줄이야. 감독 본인이 서독제에서 티켓팅 성공했다고 트윗을 올리자 "눈치 챙기라"는 싸불(물론 장난)의 현장마저 펼쳐졌을 정도였다.

영화는 담담하게 시작했고, 감독 주변의 수많은 (내 식으로 말하자면) '최애가 터진' 친구들이 인터뷰이로 출연했다. 그 '터진 최애'들이 누구인지는 언급을 삼가달라는 감독의 트윗이 있기도 했지만, 사실 영화를 다 보고 나면 뭐 그게 누구였나가 딱히 중요하지도 않다는 걸 알 수 있다. 이 영화는 그런 가십성을 쫓아가는 작품이 아니었기에.

편협한 사고일 수도 있지만, 솔직히 '내 또래 여자애'들은 모두 한번쯤은 누군가를 '덕질'해보았다고 생각한다. 그게 가수든 배우든 가상의 캐릭터든, 아무튼 내 주변에서는 다들 무언가 덕질을 하고 있었다. 그리고 덕질은 그 아이들을 빛나게 했다. 자신의 최애 얘기를 할 때면 어김없이 환하게 번지는 미소들을 기억한다. 이제는 친구가 아니게 된 그 인연들은 아직도 그때 그 최애를, 혹은 또다른 누군가를 덕질하고 있을까? 나는 그랬으면 좋겠다. 왜냐면 정말로, 덕질은 우리의 삶을 찬란하게 빛나도록 만들었으니까.

사실 웃긴 얘기다. 내 인생이랑 별 상관도 없이 그냥 자기 일 하면서 살아가는, 정말 가까워져봤자 팬싸에서 같이 사진이나 한번 찍는 정도일 사람들의 존재가 도대체 뭐가 그리 대단해서 "내 삶"에 그렇게까지 영향을 준단 말인가. 어쩌면 '갓반인'들은 쉽게 말할지도 모르겠다. "너의 것을 해!" 하지만 우리는, 우리 덕후들은 다들 어느정도 느끼고 있을 것이다. 자신의 삶은 온전한 오리지널리티로 구성되지 않고, 서로가 서로에게 남기는 얼룩들이 모여 나라는 인격이 된다는 점을. 그리고 거기에서 큰 비중을 차지하는 사람들, 반짝이는 빛의 잔상을 남기는 '스타'들이 있는 법이다.

그런데 어느날 그 스타가 범죄를 저지른다면, 반짝이는 빛을 가슴에 꼭 품고 살아온 우리의 삶은 어떻게 되는 것일까? 아니, 삶이야 뭐 어떻게든 되겠지. 표현을 바꾸자. 우리의 삶은 어떻게 "되어야 하는" 것일까? 나는 이 영화가 모든 관객에게 '유일한 정답'을 제시한다고 생각하지는 않는다. 다만 각자가 나아갈 실마리는 충분히 제공한다고 생각한다. 최애가 터진 사람들은 물론, 자기 최애도 뭐가 터질까봐 걱정을 한 번이라도 해본 사람들 모두에게.

우리는 덕질을 했다. 그건 분명한 사실이다. 그렇다면 우리는 그 덕질의 추억을 과거로부터 뜯어낼 것인가? 앞으로 우리는 '클린'한 덕질만 하기 위해 열심히 다우징을 하거나, 아니면 덕질이란 것을 아예 하지 않을 것인가? 우리는, 무언가를 잘못했는가? 무슨 잘못을 했거나, 하지 않았는가? 우리는 죄책감을 갖는가? 갖는다면, 그 죄책감을 어떻게 대해야 할 것인가? 나는 많은 '덕후'들이 이 영화를 보고, 이 많은 질문들에 대해 나름의 방향성을 고민해보는 기회를 가질 수 있으면 한다.

사실 나는 3D 최애가 "터지지는 않은" 사람이다. 그 동네, 그 업계에서 "그정도 언행은 (빻긴 했지만) 터진 축에도 못 끼"기 때문이기도 하고, "더 심하게 터져도 뻔뻔하게 커리어를 이어나가는" 판이라서기도 하다. "터진 놈과 터질 놈밖에 없다", 뭐 그렇게들 얘기를 한다. 그래서 나도 늘 막연한 불안함을 가지고 있다. 그런 나에게 이 영화는 무척 재미있고, 흥미롭고, 뭉클한 내용이었다.

영화 상영 후 GV에서 오세연 감독은 "아무도 상처받지 않는 영화를 만들고 싶었다"는 취지의 말을 했다(기억이 다소 부정확할 수 있음). 그 말을 듣자마자, 솔직히 "그런 걸 어떻게 만들어요!"라고 말하고 싶었다. 하다못해 일상적인 발화로 지나가는 '물리적 성별'이라는 말 하나에도 상처를 받을 수 있으니까. 이건 비교적 영화의 주제의식과는 동떨어진 부분이지만, 어쩌면 더 깊이 얽힌 부분에서 상처를 받는 사람도 세상에는 있을 것이다. 누구도 상처입히지 않는 창작물은 세상에 없다.

하지만 작품 자체가 누군가를 상처입혔든 혹은 그렇지 않든, 《성덕》은 우리 모두가 가지고 있는 크고 작은 상처를 메워줄 수 있는 영화다. 상처가 애초에 없다면 메울 필요 또한 없겠지만, 누군가를 나서서 좋아하는 것은 필연적으로 생채기가 나는 일이니까. 그리고 이 영화를 보기 위해 모인 우리는 모두 그런 생채기를 끌어안으려고 하는 사람이었다고 나는 믿는다. 또한 그렇게 이리저리 마모된 우리들이, 더욱 열심히 무언가를 사랑하며 살아가길 바란다.

왜 이렇게 내 심경 트윗 여러개 짜깁기 한 것 같은 꼴의 글이 나오냐면 영화에서 이미 너무나 많은 것을 던져주기 때문이다. 최대한 스포를 안하려고 하니까 뭐 할 수 있는 말이 없네(ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ) 아니 그래도 영화 봤으면 다들 뭔가 느끼는게... 그... 그런게 있다니까... 몬주알지? 몰라? 모름 말구.